挂断电话时,我依旧无法控制住身体的颤抖。

13:00,刷完饭碗,想起自己该剪头了,我拿起牙剪进了洗手间。今天是个平凡的星期日,与最近的星期日一样,我在无聊地看着 LeetCode 题解,盼望夜晚的到来,梦里除了痛苦什么都有,与白天正相反。只要喝上半瓶二锅头,今晚就是一个可以安睡的,不会做梦的夜晚。隔壁的合租户上午就出去了,他们一定下馆子去了,我心里想着,唉,真羡慕啊,这边的饭馆我还一个没去过呢。在昏暗的灯光下,对着脏兮兮的镜子,我简单握了两下剪刀,头上的杂草就像被踹了一脚的树枝上的积雪一样落下,望着镜子里的那个额头上写着窝囊废的陌生人,我已经没有什么想说的了。

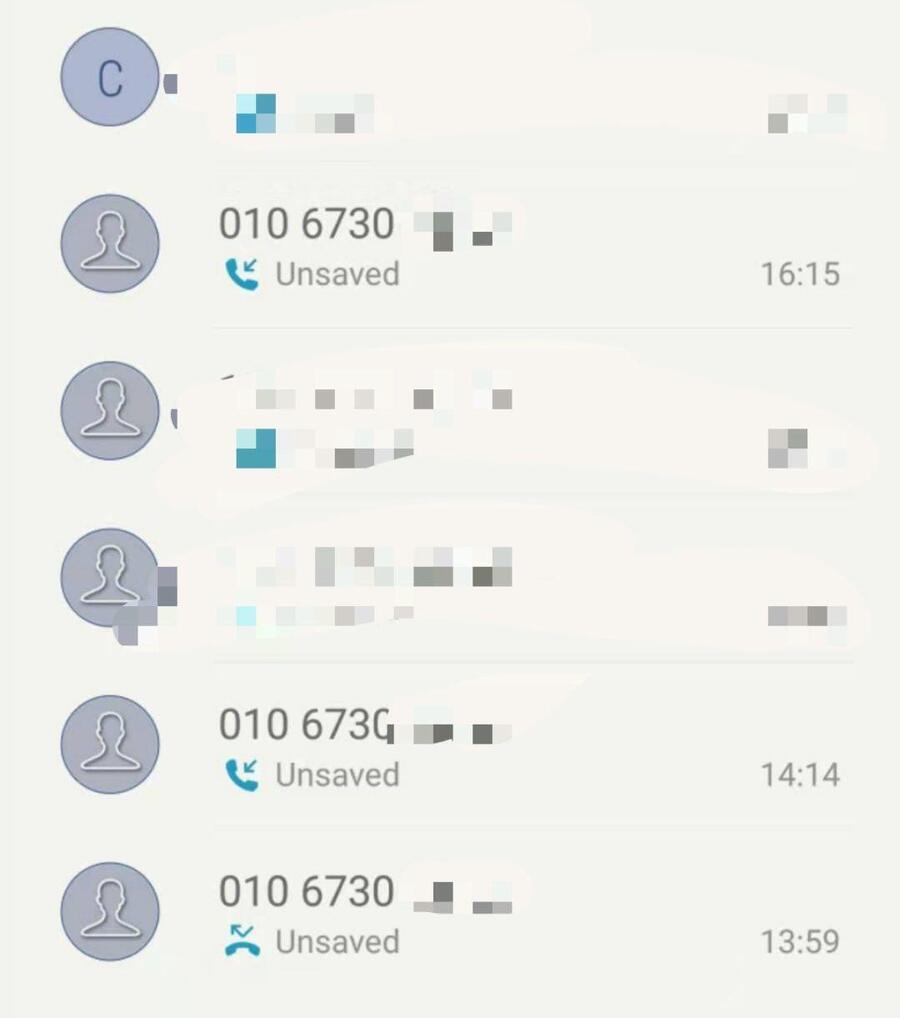

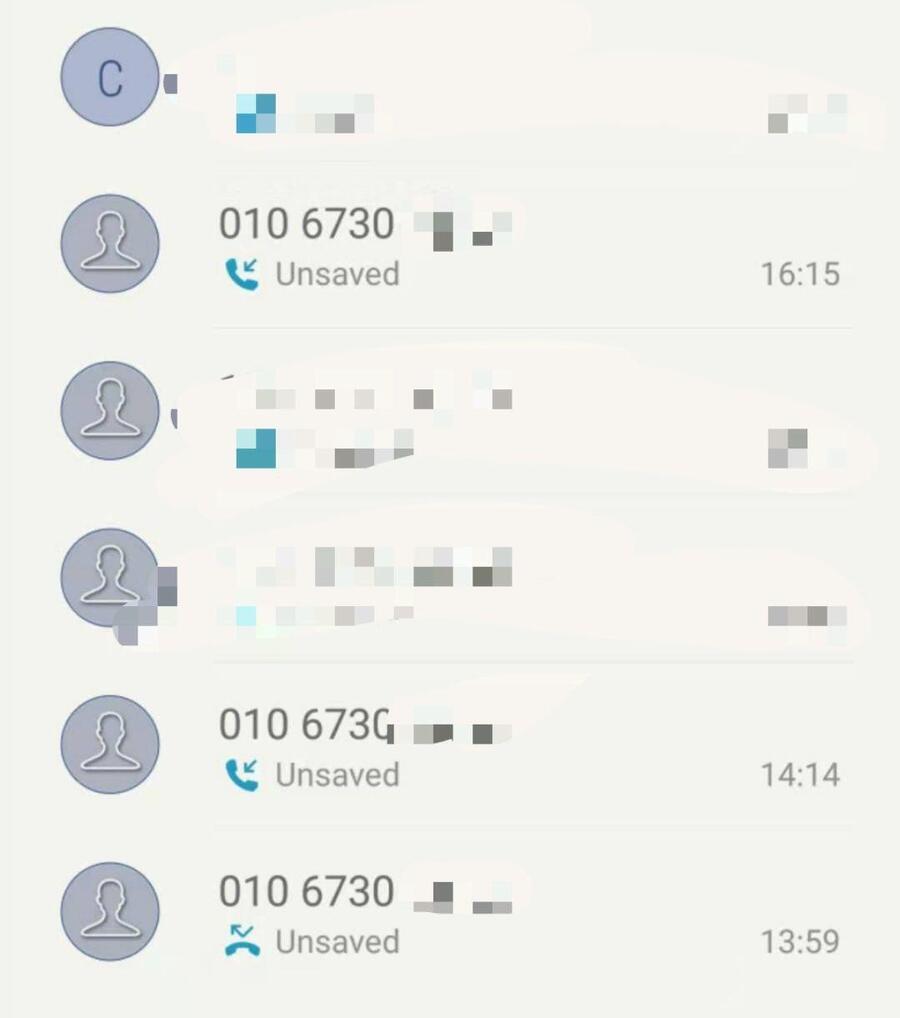

回到我狭小的房间,陪了我5年半的老朋友上的呼吸灯一闪一闪的,在这阴暗的房间里格外显眼。这是有人给我打电话。只有重要的事情,我才会留下这个号码。一定要马上处理,我心里想着,点亮了屏幕,一个010的座机号码未接来电。我心里一沉。北京这几天又出现了本土新冠病例,并且他们与我的活动范围有重合。我焦急地上网搜索这个号码,希望有人将其标注为骚扰电话,尽管我知道这可能性只在数学上存在。在网页还没有打开的时候,这个号码又打来了,手机短促的震动似乎显示了对面的焦急。我深吸一口气,“喂?您好!” “请问您是住在****的***吗?我是****社区的,……”。我的合租室友,作为某商场的工作人员,要居家隔离观察了!挂断电话,我依旧在发抖,滑动屏幕的手指已经点不准任何按钮,像脑血栓十年后遗症一般。

我在怕什么?死亡吗?失去梦想的灵魂不需要肉体,就像没了腿的人不需要鞋子一样。我害怕失去自由,哪怕是暂时的。其实对于发生这样的事情,我心里是有准备的,昨天傍晚在喝粥时,我还思考,要是被隔离,我会不会饿死,晚上失眠时,还了解了一下灭活疫苗,看看有没有办法能打上。如果我的一生要在这里结束,那它绝不是这种方式,这位社区工作人员给我两条路:换个地方住,或者一起隔离。隔离??我??作为小实习生,拿的补助比最低工资标准还低,没有公司的食堂我绝对会营养不良,离开是我唯一的出路。

简单收拾一下,我狂奔出门。与沈阳比起来,北京的冬天要暖和很多,但是给我的感觉反而是刺骨的寒冷,是的,整个2020都是寒冷的,即使在这最后的几天,依然不能给我几分暖意。回家是绝对不愿意的,但是还有其他选择吗?没有,我是如此的狼狈,正如 故乡的云,

归来却空空的行囊